Mikrolabore auf Chip und Disk

Innerhalb mikrofluidischer Systeme können Flüssigkeiten und Gase durch mikroskopische Kanäle und Membranen zielgerichtet gelenkt und bewegt werden. In den Life Sciences geht es hier um die Miniaturisierung von Analyseverfahren für Laboranalysen, Qualitätskontrolle in Produktionsanlagen und Laboren, um medizinische Diagnostik inklusive Point-of-Care-Testung (POCT) und um die Umweltanalytik. Miniaturisierung ermöglicht geringere Probenvolumina, niedrigeren Materialaufwand, eine schnellere Analyse, eine einfachere, robustere und dezentrale Durchführung und in vielen Fällen geringere Kosten pro Test. Mikrofluidische Systeme können für ausgewählte Methoden individuell angepasst werden und bieten eine hohe Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.

Herstellung mikrofluidischer Systeme

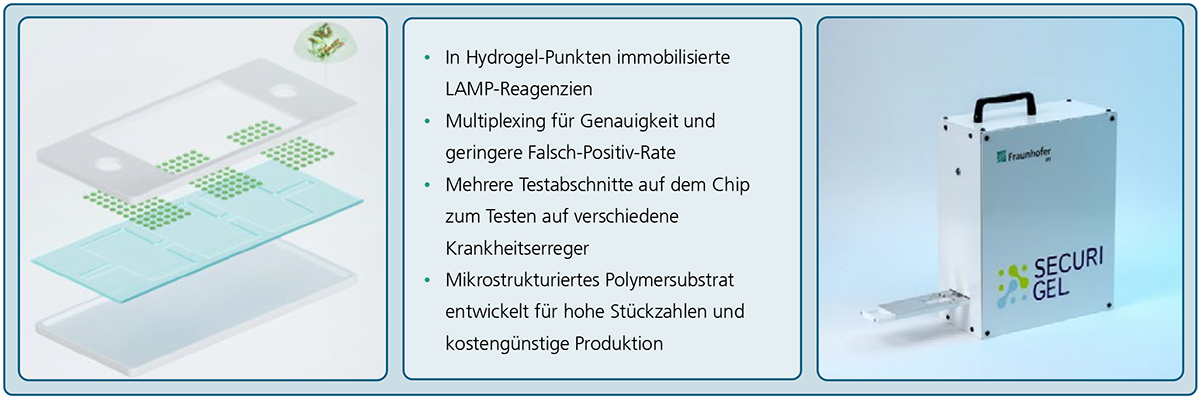

Die Herstellung mikrofluidischer Systeme erfolgt durch chipbasierte Systeme mit Flüssigkeitstransport, der durch Kapillarkräfte innerhalb poröser Membranen oder Mikrokanäle passiv angetrieben wird. Für den aktiven Flüssigkeitstransport eignen sich Systeme mit steuerbaren Pumpsystemen oder zentrifugalkraftgetriebene Disk-Plattformen. Eine Möglichkeit zur Herstellung mikrofluidischer Systeme im industriellen Maßstab ist die sogenannte Nano-Imprint-Lithographie auf kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle-Maschinen, die eine kostengünstige Produktion ermöglicht. Zentrifugale Lab-on-a-Disc-Systeme können mit optischen Polymeren auch durch Spritzgießverfahren abgeformt werden. Automatische Pick-and- Place-Systeme eignen sich nach der Polymerabformung für die Bestückung mit funktionellen Einheiten unter aseptischen Bedingungen und abschließende Laminierungen zur Versiegelung der Produkte.

Je nachdem, welches Probenmaterial analysiert werden soll, können funktionelle Einheiten wie Filtersysteme, biologische oder optische Markierungen oder Techniken zur Stoffseparation integriert werden. Zur quantitativen oder qualitativen Analyse können optische oder elektrochemische Methoden angewendet werden. Die Messsensorik kann sich direkt auf dem mikrofluidischen Testchip befinden, beispielsweise in Form elektrisch und mit geringem instrumentellen Aufwand auslesbarer Mikroelektrodenarrays. Durch die Kopplung an fluoreszente oder kolorimetrisch messbare Farbstoffe ist es möglich, optische Analysen mit externen optischen Analysesystemen vorzunehmen.

Ein weiteres Untersuchungsverfahren ist die Raman-Spektroskopie. Dabei wird mit Hilfe von Lasern ein Raman-Spektrum aufgenommen. Anhand der charakteristischen Peaks im Spektrum können Rückschlüsse auf die enthaltenen Moleküle gezogen werden. Für die Raman-Spektroskopie eignen sich die sogenannten SERS-Substrate (Surface-enhanced Raman scattering), die eine Verstärkung des Raman-Signals um den Faktor 10^6 bis 10^8 ermöglichen. SERS-Substrate bestehen aus einem Metall-Nanopartikel-Array, das durch Nanoimprint-Lithographie hergestellt wird. Die Probenmoleküle binden sich an die metallischen Nanopartikel und werden dadurch verstärkt detektiert.

Anwendungsgebiete mikrofluidischer Syteme

Mikrofluidische Systeme bieten zahlreiche Vorteile in der Diagnostik. Das Fraunhofer IPT erforscht und entwickelt mikrofluidische Systeme für zahlreiche Anwendungsfelder, beispielsweise zur schnellen Diagnose von Infektionskrankheiten, zur Bestimmung von Spurenelementen in Trinkwasser oder zur Analyse von Lebensmitteln. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich sind Qualitätskontrollen in Produktionsanlagen, bei der mikrofluidische Systeme zur schnellen und präzisen Bestimmung von Produktionsfehlern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden am Fraunhofer IPT mikrofluidische Systeme auch für die Entwicklung von Point-of-Care-Tests (POCT) und für die Umweltanalytik eingesetzt.